Corría el año de 1820 cuando el escocés Gregor McGregor volvió a Londres después de sus aventuras en las campañas libertadoras de América Latina. Y no volvió como alguien cualquiera, sino como el ‘príncipe de Poyais’, un país ubicado en la mitad de Centroamérica que era un milagro del nuevo mundo. Su capital tenía grandes edificios al estilo europeo, un capitolio e incluso un teatro de ópera. Era una región bañada en oro y con tierras fértiles que solo esperaba nuevos colonos.

¿Suena demasiado bueno para ser cierto? Así es.

McGregor fue un estafador tan osado que se inventó un país del cual llegó incluso a fundar una embajada en Londres y a escribir libros de su historia (robando fragmentos de otros relatos). Tuvo, además, la fortuna de dos buenas esposas, incluyendo la prima de Simón Bolívar: doña Josefa Antonia Andrea Aristeguieta y Lovera, una situación que aprovecharía tras una vida de estafas para regresar a Venezuela a pedir una pensión militar como héroe de su independencia.

La vida de McGregor, sus mentiras y estafas es tan colorida que uno difícilmente se la puede imaginar en el siglo XX. Es decir, en el siglo XIX no existían canales de comunicación instantáneos como en la actualidad, ni organizaciones multinacionales de cooperación contra el crimen, ni bases de datos compartidas entre fuerzas policiales, ni internet. Actualmente sería imposible hacer lo mismo, ¿O no?

Índice de temas

Cosas que nunca cambian…

Hace pocos días tuve la oportunidad de participar en el Identity Intelligence tour, organizado por Latam Fintech Hub y Jumio, para discutir estos aspectos y para defender mi derecho a la paranoia en tiempos de Inteligencia Artificial, porque a pesar de todos los esfuerzos, el arte del engaño sigue desatado y, peor aún, se vale de la tecnología para fortalecerse.

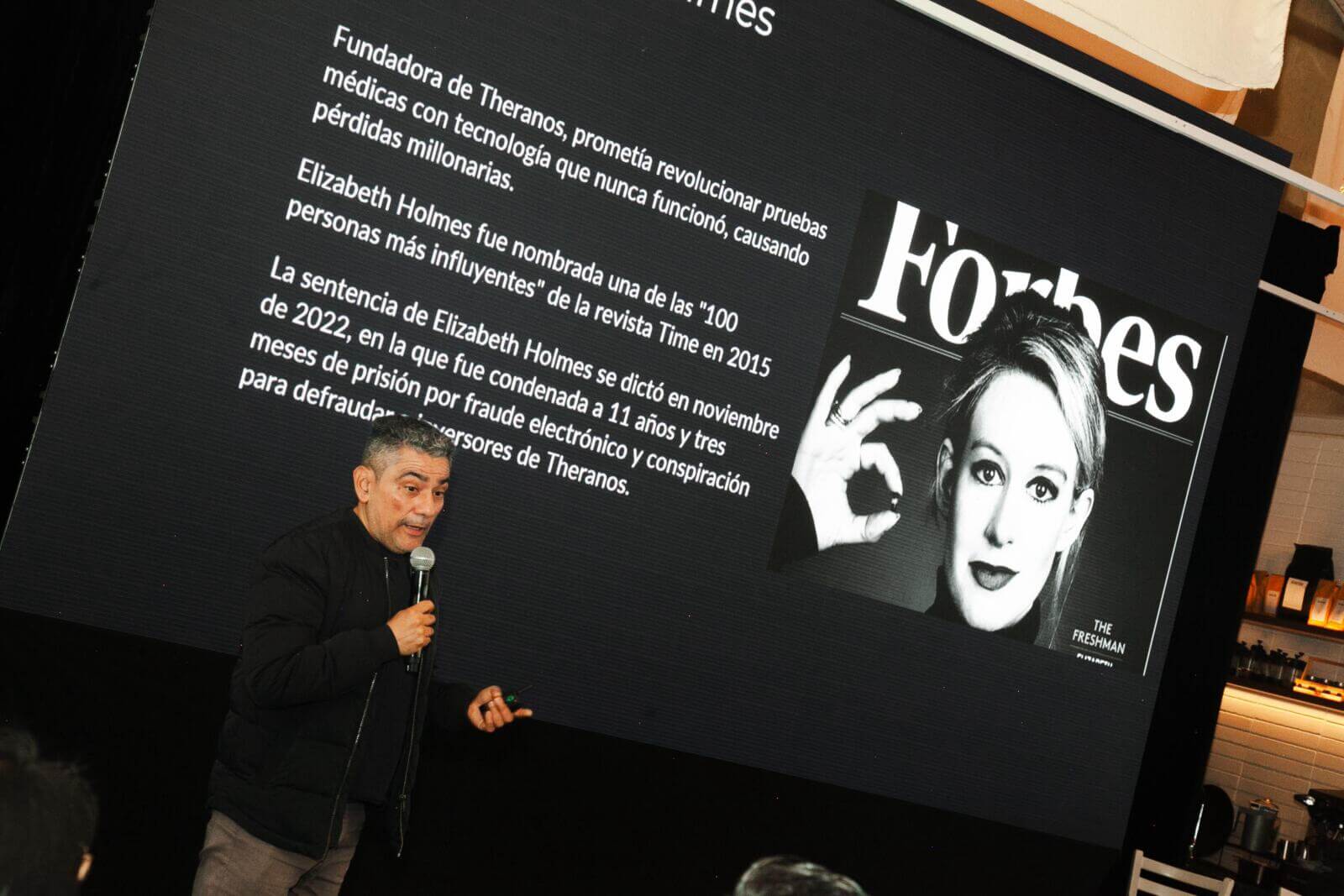

Una muestra de esta tendencia es la historia de Elizabeth Holmes, una joven estudiante de ingeniería química de la Universidad de Stanford que dejó los estudios para fundar su propia empresa: Theranos, una healthtech que prometía diagnosticar cientos de males con solo una gota de sangre a través de un dispositivo portátil llamado Edison.

La tecnología era tan poderosa que convirtió a Holmes en millonaria e incluso llegó a ser considerada por la revista Times como una de los 100 personajes más influyentes de 2015. La tecnología, por supuesto, nunca existió y las pruebas fueron manipuladas, lo que llevó a su protagonista a la cárcel tras el desenmascaramiento liderado por el Wall Street Journal.

Por cierto, el esposo de Holmes, Billy Evans, fundó posteriormente una empresa llamada Haemanthus que anuncia cosas muy parecidas a Theranos, pero que promete cumplir gracias a su nueva arma no tan secreta: la Inteligencia Artificial.

Como esta historia hay cientos, desde la venta de la torre Eiffel (dos veces) realizada por el criminal checo Víctor Lustig, hasta el protagonista de la mayor estafa piramidal de la historia: Bernard Madoff, que duró 20 años y solo se descubrió cuando él confesó en 2008.

El triángulo del fraude

Como vemos, los criminales no han cambiado mucho en esencia. Por ello, en 1953, el criminólogo Donald Cressey creó un modelo que lo haría famoso: el triángulo del fraude, un sistema que busca explicar por qué una persona llega a cometer fraude y que se basa en tres pilares:

- La presión: La motivación o el impulso que lleva a la persona a considerar el fraude como una solución. Desde una tragedia familiar hasta problemas financieros.

- La oportunidad: La situación o el contexto que facilita la comisión del fraude.

- La racionalización: El mecanismo psicológico mediante el cual el individuo justifica mentalmente su conducta para actuar sin sentirse moralmente culpable.

La mayoría de los sistemas modernos de ciberseguridad se concentran en el segundo elemento: la oportunidad, tratando de reducir las brechas por las cuales se facilita la realización de un delito, desde mayores controles de acceso hasta sistemas de identificación biométricos y contraseñas cifradas.

Sin embargo, también es posible combatir los otros pilares con mecanismos más allá de la tecnología. En lo que se refiere a la presión, es conveniente crear una cultura solidaria en las organizaciones que permitan conocer qué tal la están pasando sus empleados y ayudarlos si lo necesitan. Y en lo que se refiere al tercer pilar: la racionalización, es un tema que se debe tratar fomentando una cultura ética en las organizaciones.

El romance y las víctimas

Uno de los principales problemas del fraude en la actualidad es que lo hemos romantizado y a menudo se le ve como una forma de crimen sin violencia y sin verdaderas víctimas. Esto último pasa especialmente en nichos como las industrias de seguros, cuando los clientes deciden cobrar las primas tras ‘misteriosos’ incidentes que han destruido los bienes asegurados.

Una muestra de esta visión romántica del fraude se ve en Hollywood y en películas exitosas como The Wolf of Wall Street (2013, dir. Martin Scorsese), basada en la vida de Jordan Belfort y su masivo fraude financiero en Wall Street; Catch Me If You Can (2002, dir. Steven Spielberg), que narra la historia real de Frank Abagnale Jr., maestro falsificador y estafador en los años 60, o The Big Short (2015, dir. Adam McKay), que explica el fraude y el colapso del mercado inmobiliario previo a la crisis financiera de 2008.

Pero el fraude sí tiene víctimas. Muchos colonos que llegaron a Poyais en el siglo XIX murieron de malaria y millones de personas sufrieron las consecuencias del engaño de Madoff; incluso se presentaron suicidios. Ahora con un agravante adicional y es que el fraude ha transformado digitalmente sus herramientas.

Actualmente es más fácil crear páginas falsas en internet, se puede robar desde cualquier lugar del mundo e incluso es más barato hacerlo. ¿Recuerdan el virus DCRAT que se envía a través de correos supuestamente de la fiscalía colombiana? Este virus se puede adquirir como un malware as a service con planes que comienzan desde los 7 dólares mensuales. Y eso sin mencionar las versiones malignas de la Inteligencia Artificial como FraudGPT.

Otro elemento común en esta transformación digital del fraude es la cantidad de criminales involucrados en cada estafa, pasando a convertirse en una verdadera cadena de organizaciones delictivas. Blackcat (ALPHV), Nokoyawa, Stormous, Vice Society y SiegedSec, son solo una muestra de los colectivos criminales que atacan América Latina, según Eset.

El fraude y la magia, cuestión de narrativas

En el libro Confidence Game de Maria Konnikova, la autora compara el fraude con la magia y el encanto del engaño, tanto que en la magia pagamos para ser engañados. Y es que el fraude es una cuestión de narrativas.

Tome, por ejemplo, el “si algo parece demasiado bueno para ser cierto, es porque…”. Se trata de un principio de sabiduría popular que la gran mayoría de las personas afirma conocer y, sin embargo, en el fondo, todos deseamos creer en lo extraordinario.

Si tenemos una enfermedad, empezamos a creer en curas mágicas; sí hay problemas económicos, en negocios extraordinarios; si una belleza irreal se acerca, nos decimos ¿y por qué no puede ser mi turno?

Los criminales viven en esos espacios, en las narrativas irresolutas, porque en el fondo no es tan diferente un anciano estafado con tarjetas prepago que un CIO engañado con un deepfake. Simplemente son narrativas distintas con un fin común. Es más, en Colombia, y según datos de DataCrédito Experian, la mayoría de las víctimas del fraude se localizan entre los 28 y 40 años, la edad no importa.

Y, peor aún, los grandes engaños, los fraudes más exitosos, son los que nunca se conocen. Entonces, si usted cree que no lo han estafado, lo invito a considerarlo con cuidado, porque tal vez, simplemente, ya sucedió.

¿Entiende por qué digo que la paranoia es una virtud en nuestros días? Por cierto, no crea todo lo que lea…